出力抑制のリアル|九州の太陽光オーナーが直面する課題と回避のヒント

出力抑制とは何か?九州で多発する背景と仕組み

更新日:2025年10月19日

本章では、電力の需給バランスを保つために行われる太陽光発電の一時的な発電停止措置について、その成り立ちと地域ごとの事情を明らかにしていきます。特に、国内でも突出して再生可能エネルギーの導入が進んでいる九州地域では、この措置が頻繁に発生しており、事業者の運用や利益計画に影響を与えています。

背景には、電力系統の柔軟性不足やエリア間での電力融通が困難な構造的課題が存在します。本見出しでは、制度の枠組みと技術的な仕組みに加え、なぜ九州でそれが顕在化しているのかを段階的に解説します。再エネ投資を検討する方にとっても避けて通れない課題です。

出力抑制の制度的背景と制御の仕組み

太陽光発電の普及が進む中で、系統運用の安定性を保つための措置として実施されるのが「発電抑制」です。これは電力供給が需要を大きく上回る状況下で、電力系統に流せる電気の量を調整する必要があるときに行われます。とりわけ出力が天候に左右されやすく、発電と消費のバランス調整が難しい太陽光発電では、出力抑制が求められる場面が多くなっています。

この制度は再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)の導入に伴い明文化され、電力会社は一定の条件下で発電を制限することが許されています。制御の方法としては、遠隔通信によってインバーターを通じて発電所の出力を下げる「一括制御」方式が採用されることが一般的です。

導入当初はあくまで非常時の対応とされていたこの仕組みですが、現在では特に天候が良好で天候が良好で発電量が計画を上回るのに対し、電力需要が追い付かない日には、計画的かつ頻繁に実施されるようになってきました。これにより発電事業者は、売電収益の不安定さという新たなリスクに直面しています。

なぜ九州エリアで出力制約が頻発しているのか

九州地方では、全国と比較しても特に太陽光設備の導入が進んでおり、日射量にも恵まれていることから、発電量が需要を大きく上回る日が珍しくありません。とりわけ春や秋の中間期は、冷暖房の使用が減少する一方で晴天が多く、日中に大量の電力が発生する傾向があります。需給のギャップが、電力系統の安定性を脅かす要因になっているのです。

また、九州は本州と比較して送電網の相互接続性が限定的で、隣接地域へ電力を融通する能力に制限があります。そのため、地元で消費しきれなかった電気を他地域に流せず、供給過多の状態が生じやすくなっています。物理的な制限が、同地域で頻繁に抑制措置がとられる背景となっています。

さらに、エリア全体としての再エネ比率が高まるほど、出力の調整が必要となる頻度も上がるため、九州のように集中導入が進んだ地域ほど、事業者にとっては抑制リスクが現実味を帯びてきます。新規参入や増設を考える場合には、これらの点を十分に理解しておく必要があります。

電力バランスと太陽光発電の優先順位

理論上は再生可能エネルギーの活用が優先されるべきですが、電気の発電量がエリアの需要量を上回る場合には、まず火力発電の出力の抑制、揚水発電のくみ上げ運転による需要創出、地域間連系線を活用した他エリアへの送電を行います。それでもなお発電量が需要量を上回る場合には、バイオマス発電の出力の制御の後に、太陽光発電、風力発電の出力制御を行います。これは「優先給電ルール」と呼ばれ、需給バランスを維持するための手順としてあらかじめ法令等で定められています。

この調整の順序や方針は、各エリアの系統運用ルールに基づいて定められており、地域差も存在します。なかでも九州では、太陽光の割合が非常に高いため、系統安定化のための出力制御の頻度が上がっており、その結果として多くの発電所が出力制限の影響を受けることになります。

九州の太陽光発電オーナーが抱える経済的影響

再生可能エネルギーの導入が急速に進む中、九州では発電設備を保有する事業者にとって避けられない問題が顕在化しています。それが、出力制御による売電電力量の減少が頻発していることです。これにより、本来得られるはずの売電収益に影響を及ぼし、経営計画にも狂いが生じるケースが後を絶ちません。

また、特定エリアに発電所が集中していることから、設備の新設や増設時に系統接続が制限される例も増えており、出力制限だけでなく「接続可能容量」の問題も深刻です。設備投資の採算性を大きく左右するこれらのリスクを正しく把握することは、運用中のオーナーにとっても、これから導入を検討する事業者にとっても不可欠です。

このような状況を踏まえ、電力会社との接続協議の透明性や、長期的な制度設計への対応力がこれまで以上に問われる時代に入っていると言えるでしょう。

出力抑制による収益低減と接続制限の現状

FIT制度の下、発電設備から得られる収入は、日々の発電量と固定価格での買い取りによって成り立っています。しかし、供給過多のタイミングで出力制御が入ると、その分の収益が失われることになります。九州のように抑制措置が頻繁に発生する地域では、1年間の総発電量の数%が実際に売電できずに終わることもあり、数十万円〜数百万円単位の影響が出るケースもあります。

また、新たに発電設備を導入しようとする際には、既存の送電インフラの許容量を超えてしまうことがあり、そもそも系統接続が認められない、あるいは制限付きでしか受け入れられない事態も多発しています。このような「接続制限」は、単に発電を止められる問題以上に、事業拡大や再投資の判断を難しくする要素となっています。

現状では、このような損失に対して十分な補填制度が整っているとは言いがたく、オーナー側は収支計画の段階から抑制を前提とした保守的なシミュレーションをおこなう必要があります。

抑制ルールの変遷と今後の予測

もともと発電の抑制は非常時の一時的措置とされていましたが、制度の整備が進むにつれて、その実施頻度や運用ルールが大きく変化してきました。近年では、気象や需要の予測に基づいて発電制御の計画が事前に立てられ、一部の事業者には前日通知などの形で出力抑制が伝えられるようになっています。

特に九州では、出力制御対応が義務付けられている10kW以上の設備を中心に、オンライン制御がすでに標準化されており、指示があれば即時に出力調整が可能な体制が整っています。一方、10kW未満の設備については、当面の間は遠隔制御の義務対象外(ただし複数設置事業など一部例外あり)となっており、オンライン化は“順次切替え”ではなく、容量要件に基づく制度的義務として扱われています。

また、抑制の補償については、適用されるルールにより対応が異なります。たとえば、「旧ルール」では年間30日(720時間)まで無補償、「新ルール」では年間360時間までが無補償上限とされています。さらに、現在主流となりつつある「指定ルール」では、無制限・無補償と定められており、抑制リスクがより高まる傾向にあります。そのため、今後の電力需給の動向次第では、制御頻度のさらなる増加が懸念されます。

今後は、再エネの導入が他地域にも拡大していく中で、九州と同様の出力制御ルールが全国に広がる可能性もあります。オーナー側としては、制度の動向を注視しつつ、設備設計や契約内容を柔軟に見直していくことが求められます。

一括制御と指定ルールのエネルギー損失影響

遠隔操作によって複数の発電設備を一斉に制御する「一括型」の運用は、電力会社にとって効率的な手段である一方、事業者から見ると運用の自由度が著しく制限される点が課題です。特に対象となったエリア内のすべての発電所が、個別の発電状況に関係なく一律で調整されるため、より発電効率の高い設備までもが制限される結果となり、実際の損失が想定よりも大きくなるケースがあります。

また、近年導入が進む「指定ルール」では、特定の条件を満たした設備にのみ抑制命令が出される仕組みが導入されつつあります。これにより公平性や柔軟性は一定程度改善されるものの、全体としてのエネルギー損失が避けられるわけではなく、特に対象となった事業者にとっては依然として大きな負担です。

このような運用方法の選択は、系統の安定運用と発電の自由のバランスをどう取るかという課題と直結しており、今後もその設計と実施に注目が集まる分野です。

出力抑制の影響を低減するための実践的対策

発電設備を有効に運用しながら、不要な制限を受けずに済む仕組みを導入することは、太陽光オーナーにとって極めて重要です。特に制御が繰り返される地域では、電力を「売る」から「使う」へと視点を転換することで、損失を最小限に抑えることが可能になります。

本章では、発電した電力を施設内で活用する運用方法や、設備側で余剰を蓄えるための技術、さらに契約スキームの見直しによって制限の対象外になる可能性のある方法について具体的に解説していきます。単に受け身になるのではなく、自ら能動的に調整策を講じることが今後ますます重要になっていくでしょう。

自家消費型の再エネ活用と容量拡張の可能性

発電した電力をその場で使う仕組みへの移行は、外部の需給バランスに左右されない運用を可能にします。とくに事業用施設や工場などでは、昼間に稼働する機器や空調設備に発電電力を優先的に充てることで、送電網への依存度を下げ、過剰な供給による制限のリスクを減らすことができます。

また、系統側の接続制限を受けている場合でも、自家利用分については制限の影響を受けにくいため、新たな設備導入や容量の増設も視野に入れやすくなります。これにより、電力の流れを「売る」から「使う」方向にシフトさせることで、収益構造そのものを柔軟に再構築することが可能です。

今後、電力の価格変動や制度改正が進む中で、自律的なエネルギー運用の仕組みが持つ価値は、さらに高まると予想されます。

蓄電池導入で抑制量を低減する方法

晴天時に発電量が集中することで生じる供給過多の問題は、電力を一時的に蓄えることで解消することが可能です。蓄電池を併設すれば、発電のピーク時に系統へ流せなかった電気を貯め、夕方以降の需要が高まる時間帯に放電することで、全体のバランスを整える役割を果たします。

このような仕組みによって、制限を受ける時間帯の発電を無駄にせず、売電または自家消費へと再利用できる点は、非常に大きなメリットです。とくに、制御指令が頻発する地域においては、蓄電の有無が事業の継続性や採算性を大きく左右する要因となりえます。

導入には一定のコストが伴いますが、近年では自治体や国による補助制度の拡充も進んでおり、経済的な負担を抑えて導入できるケースも増えてきました。長期的視点で考えれば、抑制リスクへの備えとして非常に有効な対策といえるでしょう。

PPAや第三者所有モデルで制御回避を図る

発電設備の所有形態や運用スキームによっても、制限措置の影響を受けにくくする工夫が可能です。たとえば、第三者が設備を保有し、発電した電力を需要家へ直接供給する契約形態では、送電網を経由しない分、系統への過剰供給リスクを抑えることができます。

このような仕組みはPPA(電力購入契約)モデルとも呼ばれ、企業が自社施設の屋根などに設置された設備から直接電力を購入する形が一般的です。送電を介さない運用のため、発電量が増えても地域全体の供給バランスに左右されにくく、結果として制御対象となるリスクを大きく軽減できます。

さらに、導入コストを所有者側が負担するため、需要家にとっては初期投資ゼロで再エネ活用を始められるという利点もあります。発電量を無駄にせず、かつビジネスとしても成立するこのモデルは、制限回避と収益最大化の両立を目指す選択肢の一つです。

再エネルギー投資のリスクとチャンス

再生可能エネルギーの導入は、環境的な意義のみならず、収益性のあるビジネス領域としても注目を集めています。しかし、急速な導入拡大によって一部の地域では供給過剰が深刻化し、結果として発電の制御が日常的に行われるようになっています。

投資家や事業者にとっては、単に発電量が多いかどうかではなく、設置地域の系統状況や需給バランスの特性を事前に見極める目が求められる時代です。出力制限のリスクを正確に把握し、それに対応できる設備構成や契約スキームを組むことで、リスクを最小限に抑えつつ、安定した事業運営が可能になります。

こうした環境下でもチャンスは残されており、次章ではその具体的な戦略を掘り下げていきます。

出力抑制リスクが高いエリアの見極め方

再エネ投資を成功させるうえで最も重要な判断材料のひとつが、設備の設置場所です。とくに出力の制限が頻発する地域では、発電量が十分でも売電収益が伸びず、事業計画の根幹が揺らぐおそれがあります。過去の抑制実績や電力会社から公表されている系統接続状況のデータを確認することで、将来的に制限対象となる可能性をある程度予測できます。

また、離島や一部の山間部など、送電インフラが弱い地域では、需要が少ないうえに電力の融通が困難なため、発電を止められるリスクが高くなります。加えて、地域ごとの需給ピークや再エネ比率も重要な指標であり、設置前にはエリア特性を総合的に判断する必要があります。

こうした情報を踏まえて、同じ太陽光でも“どこに建てるか”によって投資リターンが大きく変わることを理解することが求められます。

需給調整に強い太陽光発電所の要件

同じ設備容量でも、出力の制限を受けにくい施設にはいくつかの共通点があります。まず第一に、自家利用や蓄電池などと組み合わせて、余剰分を外部に流さずに活用できる体制が整っていることです。これにより、系統に与える負荷を抑え、制御の対象になりにくくなります。

次に、発電量の変動に対応できるような制御機能やモニタリング装置が導入されていることも有利に働きます。リアルタイムでの出力調整が可能であれば、電力会社からの制限要請に柔軟に応じることができ、長期的な信頼にもつながります。

さらに、発電設備の配置や方位角を工夫することで、ピーク出力を分散させるといった設計面での工夫も、調整しやすい発電所として評価されるポイントです。こうした要件を満たす施設は、制度の変化にも対応しやすく、長期的な安定運用につながるでしょう。

分散型エネルギーシステムと制約緩和の連携

これまでの発電モデルは、大規模設備から一方向に電力を供給する形が主流でしたが、地域ごとに小規模な発電・消費を最適化する“分散型”への移行が進んでいます。こうした仕組みでは、発電した電力をその地域内で使い切ることで、送電網への依存を減らし、供給過多による制限の回避が可能になります。

具体的には、地域の複数施設が共同で発電所を運用したり、エネルギーマネジメントシステムを通じて需要と供給の最適化を行ったりすることで、電力のロスを最小限に抑える運用が可能です。このような連携によって、従来よりも柔軟で制御しやすい構造が実現します。

さらに、地域内での電力の地産地消が進むことで、外部要因に左右されにくい安定的なエネルギー運用が可能となり、制約による損失リスクも軽減されます。こうした構造の発展は、再エネ事業全体の持続可能性を高める重要な鍵となるでしょう。

最新の制度動向と抑制対策の方向性

再生可能エネルギーの導入が拡大するにつれ、発電した電力を安定的に供給するための制度設計や制御技術の整備が急務となっています。特に太陽光や風力など出力変動の大きい電源が地域ごとに集中すると、系統の安定性が脅かされ、結果として電力会社が出力を抑える措置を取らざるを得ない状況が増加します。

このような課題に対して、国・自治体・電力会社はそれぞれ制度的・技術的な対応を加速させています。中でも、九州地方は全国的にも再エネ比率が高く、実際に発電制限が頻発しているエリアであるため、最新の政策動向を的確に捉えることは、発電事業者にとって収益を守るうえで欠かせません。

本章では、経済産業省が推進する発電制御ガイドラインの最新改定内容、九州電力による制御技術の進展と情報公開の変化、さらに各種補助金や支援制度の動向について、抑制リスクへの対抗策として実務的にどう活かせるかを深掘りしていきます。

出力抑制に関する経産省の新ガイドライン

経済産業省は、再エネ導入が進む中で系統の安定性を確保するため、発電制御に関するルールを段階的に見直しています。従来は発電抑制が“例外的措置”と位置づけられていましたが、近年は常態化しつつあり、制度面でも抑制の合理性と透明性を高める必要性が増しています。

その一環として、発電事業者があらかじめ出力制限の可能性を把握できるよう、電力会社による「事前通知」の制度化が検討されており、将来的には抑制見通しの提供義務が明文化される可能性もあります。また、過去の抑制実績が一定量を超えた場合に損失補償が適用される仕組みの導入も議論されており、実質的な経営リスクの緩和が期待されています。

さらに、設備側に求められる要件として、遠隔制御への対応や、数分単位の応答性を備えた通信設備の整備も明記されつつあり、発電所の設計段階から制度への準拠を求められる時代に突入しています。事業者としては、こうした制度改正の動きを常にウォッチし、自社設備が制度変更に柔軟に対応できる体制を構築しておくことが不可欠です。

九州電力の新たな制御手法と情報公開の変化

再エネ導入比率が全国トップクラスの九州では、発電量と需要の不均衡が日常的に発生しており、それに対応するための制御技術も他地域より進化しています。特にここ数年で、単純なグループ単位の一括制御から、AIやIoTを活用したリアルタイム型の出力調整へと移行が進んでいます。

このリアルタイム制御は、エリア全体の電力需給状況や天候の急変に応じて、対象設備を限定しながら最小限の出力調整を実現するものです。これにより、不要な制限による収益ロスを防ぎつつ、系統の安定性も高めることが可能となります。併せて、制御対象設備の事前通知や実績公表の制度も拡充されており、発電事業者はWebポータル等を通じて自社の設備がどの程度影響を受けているかを可視化できるようになっています。

こうした情報公開の進展は、事業者にとって“制御される理由がわからない”という不透明感を払拭し、計画的な運用改善につながるものです。また、今後は制御負荷の少ない優良設備に対して、系統接続や売電条件の優遇が導入される可能性もあり、制度対応力がそのまま競争力となる時代が到来しています。

出力抑制対策に使える補助金・制度(2025年)

国と自治体は、制御リスクを緩和するための技術導入に対して、多様な補助制度を設けています。2025年時点では、とりわけ蓄電設備の導入やEMS(エネルギーマネジメントシステム)の構築に対して、国の「再エネ主力化支援事業」や「地域脱炭素促進事業」など複数のスキームが利用可能です。これらは1件あたり数百万円から数千万円規模の補助が受けられることもあり、資金調達において大きな助けとなります。

加えて、地方自治体ごとに独自の支援メニューを展開しているケースも増えており、設備の応答性能や地域貢献度に応じて採択評価を加点する仕組みが採用されるなど、より現場の実態に即した助成が行われる傾向にあります。例えば、抑制対象となる時間帯に電力を蓄電・自家消費する体制を構築した場合、それに対して運転実績に基づいたインセンティブが支給されるケースも登場しています。

こうした補助金制度は毎年見直しが行われるため、事業者は申請スケジュールや要件を早めに把握しておくことが重要です。支援制度をうまく活用できれば、初期コストを抑えるだけでなく、将来的な収益変動リスクも平準化できるため、設備投資の安定性を大きく向上させることができます。

再エネの安定運用や収益性の確保において、蓄電池の導入はますます重要性を増しています。

出力制御リスクが高まる九州エリアでは、売電だけに頼らない新たなモデルへの転換が求められています。

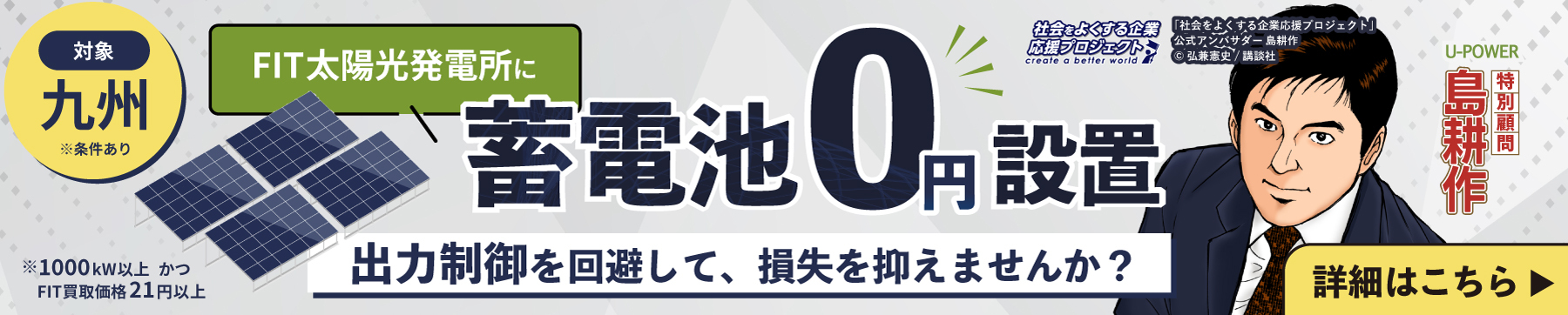

蓄電池の導入は U-POWER におまかせください

蓄電池の導入には、設備選定・設置工事・既存の電力設備との接続確認など、専門的な作業が必要になります。

U-POWER では、企業や店舗向けに蓄電池導入のサポートを行っており、現場調査から設置・運用まで一貫して対応しています。

また、お客様の状況に合わせて選べる 2つの導入モデル をご用意しています。

-

蓄電池無償設置型モデル

初期費用を抑え、電気代削減と非常用電源の確保を両立したい方向け。 -

発電所買い取り型モデル

再エネ電源を自社で保有し、長期的な電力コスト最適化を目指したい方向け。

どちらのプランが適しているかは、施設の電力使用状況や設備環境によって異なります。

まずはお気軽にご相談ください。専任スタッフが最適なプランをご提案します。

下記のバナーより、公式ページにて詳細をご覧いただけます。

導入をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。