再エネ賦課金は本当に必要?おかしいと言われる理由と今後の展望

再エネ賦課金とは?仕組みと目的をわかりやすく解説

更新日:2025年9月5日

再生可能エネルギーの普及を促進するため、日本では「再エネ賦課金」という制度が設けられています。この賦課金は、電気料金に上乗せされる形で消費者が負担し、太陽光や風力発電などの再生可能エネルギー事業者への補助金として活用されています。しかし、近年ではこの再エネ賦課金に対して「おかしい」といった声も多く上がっています。その背景には、毎年のように増加し続ける賦課金の負担や、制度の不透明性、国民全体に平等に課されるべき負担の公平性が問われていることが挙げられます。

本記事では、再エネ賦課金の仕組みや目的を詳しく解説し、なぜこの制度が導入されたのか、そして現在どのような問題が指摘されているのかを掘り下げていきます。さらに、2024年最新の単価や値上げの推移についても紹介し、今後の動向についても考察します。

再エネ賦課金の基本的な仕組みとは?

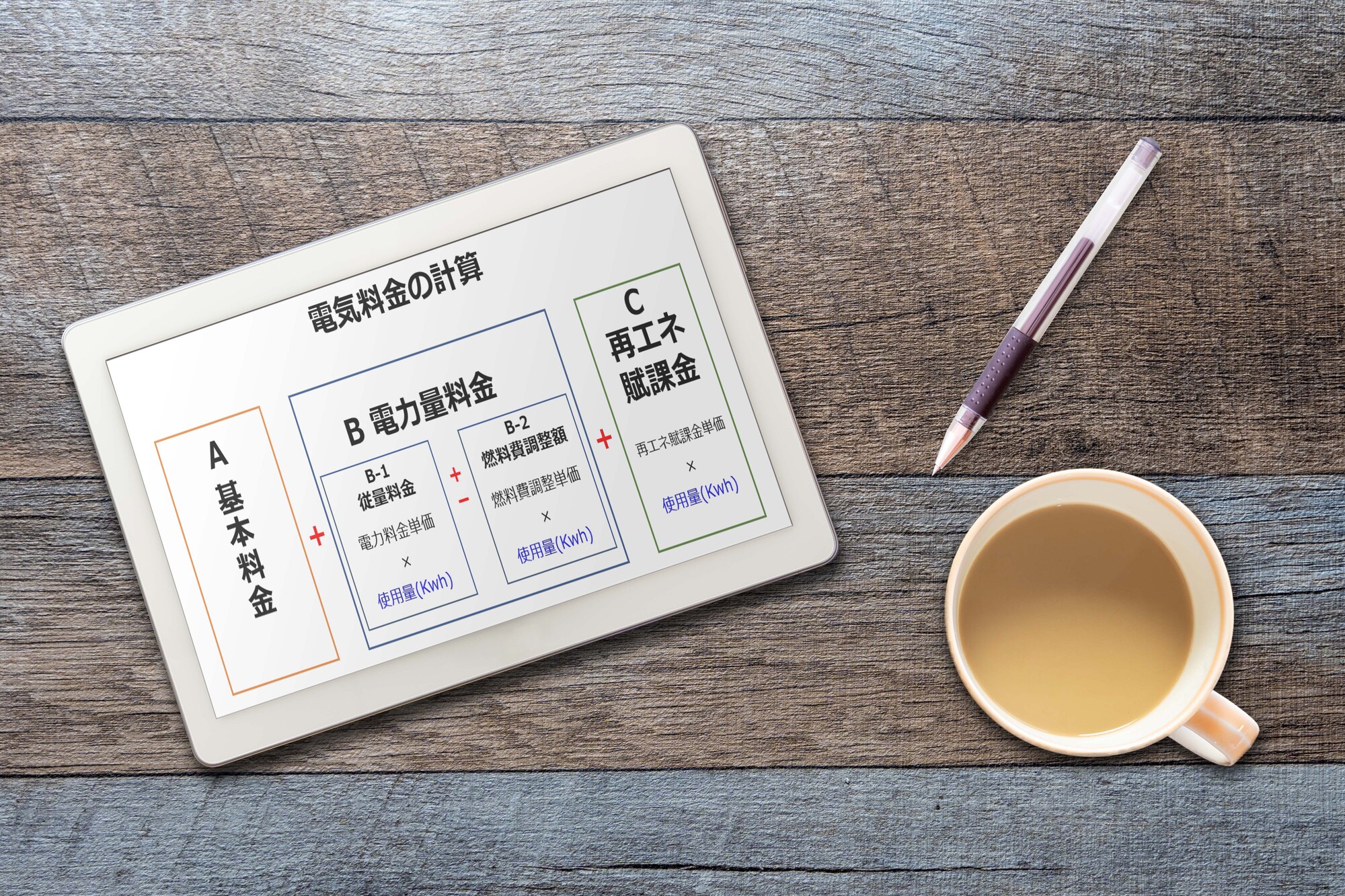

再エネ賦課金は、日本政府が2012年に導入した「固定価格買取制度(FIT制度)」の一環として設けられました。この制度の目的は、再生可能エネルギーの発電事業者が一定の利益を確保できるよう、電力会社が定められた価格で電気を買い取る仕組みを作ることにあります。そして、そのコストを一般家庭や企業の電気料金に賦課金として上乗せし、全国の電力利用者が負担する形で再エネ発電を支援する構造となっています。

しかし、この仕組みには問題点もあります。再エネ賦課金は毎年見直され、その金額は増加傾向にあります。例えば、標準家庭の電気料金においても、この賦課金が占める割合が年々増えており、家計への影響が無視できない状況となっています。また、大企業と一般家庭の負担割合の違いや、再生可能エネルギーの発電コストが下がっているにもかかわらず、賦課金の削減が進んでいないことも課題のひとつです。

なぜ導入されたのか?制度の目的と背景

再エネ賦課金の導入目的は、日本のエネルギー政策の転換にあります。2011年の東日本大震災を契機に、原子力発電のリスクが顕在化し、エネルギーの安定供給を維持しながら脱炭素社会を実現する必要性が高まりました。そのため、日本政府は再生可能エネルギーの導入拡大を推進する方針を掲げ、再エネ事業者を支援するための財源として再エネ賦課金を設定しました。

また、国際的にも温室効果ガスの排出削減が求められる中、日本はカーボンニュートラルの実現を目指しています。再エネ賦課金を活用して再生可能エネルギーの導入を進めることで、脱炭素化の目標達成を支援しようという狙いがあるのです。

しかし、制度導入から10年以上が経過した今、国民の負担が増し続ける一方で、制度の見直しが十分に行われていないとの批判もあります。特に、再生可能エネルギーの発電コストが低下しているにもかかわらず、賦課金が減らない点に疑問の声が上がっています。

【2025年最新】再エネ賦課金の単価と値上げの推移

2025年の再エネ賦課金は、1kWhあたり3.89円に設定される見込みです。これは前年よりも上昇しており、一般家庭の負担も増大することが予想されます。標準家庭(1か月400kWh使用)の場合、年間で約17,000円以上の負担が発生する計算となります。

導入当初の2012年では、再エネ賦課金は1kWhあたり0.22円と非常に低い水準でした。しかし、その後毎年値上げが続き、2025年には18倍近くに達する見通しです。これは、再生可能エネルギーの普及に伴う買取費用の増大が主な原因ですが、一方で賦課金の減免措置や見直しがほとんど行われていないことも問題となっています。

今後、再エネ賦課金のさらなる値上げが続けば、家庭や企業の電気料金に与える影響はますます大きくなります。そのため、FIT制度の改革や、賦課金の適正化に向けた議論が求められています。消費者としても、省エネ対策や自家発電の導入を検討し、負担を軽減する手段を考えることが重要です。

「再エネ賦課金はおかしい」と言われる理由

再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及を目的とした制度ですが、国民の負担が増大し続けていることから、「おかしい」との声が高まっています。特に、その費用負担が一方的に電気利用者へ転嫁される仕組みや、企業と家庭の間での負担の不公平さ、経済全体への影響が問題視されています。

なぜ高すぎる?電気料金負担の増加

再エネ賦課金は毎年のように引き上げられ、2025年には1kWhあたり3.89円に設定される見通しです。標準家庭(1か月400kWh使用)の場合、年間で17,000円以上の負担が発生する計算となり、これは2012年の制度導入時と比較して大幅な増加となります。

この負担増の背景には、再生可能エネルギーの買取費用の膨張があります。固定価格買取制度(FIT制度)により、電力会社は再生可能エネルギーの発電事業者から一定価格で電気を買い取る義務がありますが、そのコストは最終的に国民の電気料金に上乗せされます。そのため、再エネの普及が進むほど、負担が増加するという矛盾した状況が生まれています。

また、エネルギー政策の遅れも影響しています。政府は再エネ導入の方針を打ち出しているものの、発電コストの削減や賦課金の適正化が進んでいないため、電気利用者の負担ばかりが増しているのが現状です。

不公平な負担?企業と家庭で異なる影響

再エネ賦課金はすべての電力利用者に一律で課されますが、実際には家庭と企業では負担の大きさに差があります。大企業は電力の大量契約や独自の発電設備を導入することで、賦課金の影響を軽減することができます。しかし、一般家庭ではそのような対策が難しく、直接的に電気料金の上昇を受け入れざるを得ません。

産業界では一部のエネルギー集約型企業が特例措置により賦課金の減免を受けています。そのため、結果として家庭や中小企業がより大きな負担を背負う形になっており、制度の公平性が問われる要因となっています。

低所得層ほど電気料金の支出割合が高くなる傾向もあります。経済的に厳しい家庭ほど再エネ賦課金の影響を強く受けます。この点においても、制度の持続可能性に疑問が投げかけられています。

再エネ賦課金がもたらす経済的影響

再エネ賦課金の増加は、個人の家計だけでなく、日本の経済全体にも影響を与えています。電気料金の上昇は製造業やサービス業のコスト増につながり、最終的には消費者が支払う商品の価格にも反映されます。特に、電力を多く消費する業種では価格競争力の低下につながり、海外企業との競争において不利な立場に立たされる可能性があります。

エネルギーコストの上昇は、企業の投資意欲を低下させ、国内の経済成長を鈍化させる要因ともなります。中小企業にとっては、電気料金の負担増が経営を圧迫し、経済の活力をそぐリスクがあります。

このように、再エネ賦課金は単なる電気料金の一部ではなく、広範な経済的影響を及ぼす要素を含んでおり、その制度設計の見直しが急務となっています。

再エネ賦課金を減らすための具体的な方法

電気料金に上乗せされる再エネ賦課金の負担は年々増加しており、多くの家庭や企業にとって大きな問題となっています。日本では再生可能エネルギーの導入を推進するために賦課金制度が導入されていますが、その負担が重く感じられるケースも少なくありません。しかし、電力の使用方法や契約の見直しをおこなうことで、再エネ賦課金の影響を軽減することが可能です。具体的には、太陽光発電や蓄電池の導入、電気代そのものを抑える節約対策、賦課金の減免制度を活用する方法が挙げられます。これらの手段を活用し、効率的に電気料金を削減するための方法を詳しく解説します。

太陽光発電・蓄電池で節約する方法

再エネ賦課金を抑える有効な方法の一つが、太陽光発電システムを導入し、自家発電によって電力購入量を減らすことです。家庭や企業が自ら発電した電気を使用することで、市場からの電力購入が減り、結果として再エネ賦課金の負担も軽減されます。日中の電力消費が多い家庭や企業にとっては、より一層の大きな節約効果が期待できます。

さらに、蓄電池を併用することで、発電した電力を効率的に活用することが可能になります。太陽光発電は天候や時間帯によって発電量が変動しますが、蓄電池があれば余剰電力を貯めておき、夜間や電気代の高い時間帯に使用することができます。これにより、電力会社から購入する電力を減らし、再エネ賦課金を含む電気料金全体の節約につながります。

最近では、電力会社と連携した「VPP(バーチャルパワープラント)」の活用も進んでおり、蓄電池に貯めた電力を売電することで収益を得ることができるケースもあります。こうした技術を取り入れることで、再エネ賦課金の負担を軽減しながら、より経済的な電力利用を実現することが可能になります。

電気代を抑える節約テクニックと省エネ対策

電気料金を削減するためには、電力の使い方を見直し、無駄を省くことが重要です。特に、契約プランの見直しや電力使用の最適化をおこなうことで、大幅なコスト削減が可能になります。

まず、電力会社が提供する時間帯別料金プランを活用することが効果的です。電気料金が安い深夜時間帯に電力を集中的に使用し、ピーク時の消費を抑えることで、電気代全体の削減につながります。スマートメーターを導入することでも、電力使用状況をリアルタイムで把握し、最適な使用パターンを見つけることも可能です。

省エネ対策としては、エアコンや冷蔵庫などの主要な電化製品の使用を見直し、消費電力の少ない機器に買い替えることも有効です。最新の省エネ家電は、従来の機器と比較して消費電力が大幅に削減されているため、長期的な視点でみるとコストパフォーマンスが高くなります。さらに、LED照明の使用や待機電力の削減など、日常生活の中でできる省エネ対策を積極的におこなうことも効果的です。

また、電力自由化によって、複数の電力会社が競争する市場が生まれています。そのため、自分に合った電力会社を選ぶことで、電気料金そのものを引き下げることが可能です。再生可能エネルギーを中心に供給する電力会社を選択すれば、環境負荷の低減とコスト削減を両立することができます。

【知らなきゃ損】再エネ賦課金の減免制度とは?

再エネ賦課金はすべての電力利用者が負担するものですが、一定の条件を満たす場合には減免措置が適用されるケースがあります。この制度を活用することで、再エネ賦課金の負担を軽減し、電気料金を抑えることが可能です。

企業向けの減免制度としては、大量の電力を消費する産業向けに「特例措置」が設けられています。これは、製造業などで電力使用量が極めて多い企業が、一定の条件を満たすことで再エネ賦課金の負担を軽減できる制度です。具体的には、省エネ対策の実施や、自社内での再生可能エネルギー導入計画が条件とされることが多く、これらをクリアすることで企業のコスト負担を抑えることができます。

家庭向けには、低所得世帯や特定の福祉施設を対象とした減免措置が存在します。自治体によっては、電気料金補助の一環として、再エネ賦課金の減額や支払い支援制度を導入している場合もあります。特に、子育て世帯や高齢者世帯など、電気料金の負担が大きい家庭に対しては、自治体の補助制度を活用することで負担を軽減することが可能です。

一部の自治体や企業では、再生可能エネルギー導入に積極的な家庭に対して補助金を提供するケースもあります。例えば、太陽光発電や蓄電池の導入に対する助成金が設けられている場合があり、これを活用することで初期コストを抑えながら再エネ活用を進めることができます。

このように、再エネ賦課金の負担を軽減するためには、蓄電設備の導入や電力契約の見直し、さらには減免制度の活用が重要です。賦課金の負担が高まる中で、適切な対策を講じることで、電気料金の節約につなげることができます。今後、政府の制度変更や電力市場の変化にも注目しながら、自分にとって最適な方法を選択していくことが求められます。

日本の再エネ政策と世界の動向を比較

再生可能エネルギーの普及は世界的な課題となっており、日本も例外ではありません。しかし、国内の再エネ政策は国際的な動向と比較して、特徴的な点がいくつかあります。特に、日本では再エネ賦課金の負担が大きく、電力料金の上昇要因となっています。一方で、海外では異なる制度設計が行われており、国ごとに負担の仕組みや政策の方向性に違いが見られます。本記事では、日本の再エネ政策と世界の動向を比較しながら、どのような違いがあるのかを詳しく解説します。

海外の再エネ賦課金制度と費用負担の違い

日本と海外では、再生可能エネルギーの導入を支える仕組みが大きく異なります。日本ではFIT(固定価格買取制度)が導入され、発電事業者が再エネで発電した電力を一定価格で売電できる制度が運用されています。このFITによる費用は、電力利用者が「再エネ賦課金」という形で負担することになっています。そのため、電力を多く消費する企業や家庭ほど賦課金の負担が大きくなり、電気料金全体の上昇を招いています。

一方、欧州をはじめとする諸外国では、賦課金の負担方法が異なります。例えば、ドイツでは電力市場の自由化が進んでおり、再エネの発電コスト低下を背景にFIT制度からFIP(フィード・イン・プレミアム制度)へ移行が進んでいます。このFIP制度では、市場価格にプレミアムを上乗せする形で補助が行われるため、国民の負担が抑えられる仕組みになっています。また、フランスでは原子力発電を主力としているため、電力料金自体が低く、再エネ賦課金の負担も相対的に軽くなっています。

アメリカでは州ごとに再生可能エネルギー政策が異なり、一部の州では政府補助金が企業や投資家に対して直接支給される仕組みが取られています。これにより、一般消費者にかかる負担を最小限に抑えつつ、再エネの導入が進められています。さらに、中国では再生可能エネルギー開発に巨額の補助金を投入し、国策として大規模な発電設備の導入を進めることで、コスト低減を実現しています。

なぜ日本は再エネ賦課金が高いのか?その理由

日本の再エネ賦課金が高い理由のひとつは、FIT制度の構造にあります。FIT制度では、再生可能エネルギーで発電された電力を高値で買い取るため、その費用が賦課金として電力利用者に転嫁されます。制度導入初期に設定された買取価格が高く、長期的なコスト負担となっている点が問題視されています。

また、日本の地理的条件も影響を与えています。国土が狭く、風力発電や大規模な太陽光発電に適した土地が限られているため、発電コストが他国と比べて高くなります。さらに、送電インフラの整備が遅れており、発電した電力を効率的に供給できないという課題もあります。特に、地方で発電された再生可能エネルギーを都市部に送る送電網の整備が進んでおらず、発電した電力を十分に活用できていない現状があります。

さらに、政策の柔軟性の欠如も一因です。欧米では市場の状況に応じて補助制度が見直されることが多いのに対し、日本では制度変更に時間がかかる傾向があります。結果として、高コストの再生可能エネルギー導入が進み、電力消費者に過度な負担がのしかかる構造となっています。

各国の再生可能エネルギー支援策の最新動向

世界各国では、再生可能エネルギーの導入を進めるためにさまざまな支援策が取られています。その中でも、特に注目されるのが補助金制度の見直しと、企業の自主的な再エネ導入を促す政策です。

ドイツでは、再エネ支援の重点がFITからFIPに移行し、市場原理に基づいた価格調整が行われるようになっています。これにより、消費者の負担が軽減されつつ、再エネの普及が促進されています。再生可能エネルギーを利用する企業には税制優遇措置も設けられ、企業の主体的な取り組みが進められています。

アメリカでは、大規模な再生可能エネルギー発電プロジェクトに対して政府が直接資金を提供し、民間企業が積極的に事業を拡大できる環境を整えています。特に、大手テクノロジー企業が独自に太陽光発電や風力発電を導入し、再エネ比率を高める取り組みを進めています。これにより、企業が自社の電力需要を100%再生可能エネルギーで賄う動きが加速しています。

日本でも、近年では企業向けのPPA(電力購入契約)が拡大しつつあり、企業が独自に再エネを調達するケースが増えています。政府もFIP制度を導入し、市場競争を活かした再エネ普及を進めようとしていますが、海外と比較すると制度の整備が追いついていない部分もあります。今後は、企業の自主的な取り組みと政府の政策改革が鍵となり、日本の再エネ導入の進展が期待されます。

このように、各国では再生可能エネルギーの支援策が進化しており、日本も見直しを迫られている状況です。今後、より効率的な制度設計が求められるとともに、企業や消費者の負担を軽減しながら、持続可能なエネルギー政策を実現することが重要となるでしょう。

今後の再エネ賦課金はどうなる?今後の見通し

再生可能エネルギーの普及が進む中、企業にとって再エネ賦課金は重要なコスト要因の一つとなっています。2025年以降の動向を把握し、適切な対策を講じることが求められています。本記事では、再エネ賦課金の値上げ予測、廃止の可能性、そして電気料金の将来について詳しく解説します。

2025年以降の賦課金の値上げ予測

2025年の再エネ賦課金は、1kWhあたり3.89円に設定される見通しであり、前年よりも上昇する可能性が高いです。政府のエネルギー政策や再生可能エネルギーの導入拡大により、企業の電力コストはさらなる負担増となることが予想されます。

電力を大量に消費する製造業やIT関連企業にとって、賦課金の値上げは直接的な経営コストの増加につながります。これに対し、一部の大口需要家向けには負担軽減措置が検討されていますが、適用条件が厳しく、中小企業にとっては依然として大きな課題です。

今後の動向として、政府はFIT(固定価格買取制度)からFIP(市場連動型補助制度)への移行を進めており、再エネ賦課金の仕組みにも変更が加えられる可能性があります。しかし、当面はコスト負担の増大が続くと見られています。

再エネ賦課金廃止の可能性はある?政策の動向

再エネ賦課金の廃止については、現時点では現実的な選択肢とはなっていませんが、今後のエネルギー政策次第で見直しの可能性はあります。政府はカーボンニュートラルの実現を掲げており、再エネの普及を進める中で、再エネ賦課金のあり方を見直す議論が行われています。

欧州諸国では、市場競争を促進するために再エネ支援の方法を見直し、企業の負担軽減策を講じる動きがあります。日本でも同様の改革が求められていますが、短期的にはFIT制度の影響を受け続けることが予想されます。

一方で、企業向けの自家発電設備の導入支援やPPA(電力購入契約)スキームの普及が進めば、再エネ賦課金の影響を受けにくい形でエネルギーコストを抑えることが可能になります。こうした制度を活用することが、長期的なリスク回避策となるでしょう。

電気料金の未来と私たちができること

今後の電気料金は、再エネ賦課金の影響だけでなく、燃料費の高騰やカーボンプライシングの導入など、複数の要因により変動すると考えられます。特に、2050年のカーボンニュートラル目標に向けて、日本の電力市場は大きな変革期を迎えています。

企業が今後取るべき対策としては、以下の点が重要です。

- エネルギー契約の最適化:電力会社のプランを定期的に見直し、よりコスト効率の高い契約を選択する。

- 自家発電設備の導入:太陽光発電や蓄電池の活用により、再エネ賦課金の影響を軽減する。

- 省エネ対策の強化:エネルギー消費の最適化を進め、全体の電力使用量を削減する。

- PPAの活用:長期契約を活用し、安定した価格で電力を確保する。

再エネ賦課金の負担が増大する中で、企業はコスト管理のための戦略的な対応を求められています。持続可能な経営を実現するために、今後の政策動向を注視しながら適切なエネルギー戦略を立てることが重要です。