特別高圧とは?電力の違い・電気料金・導入方法を徹底解説

特別高圧とは?基本知識と仕組み

更新日:2025年6月8日

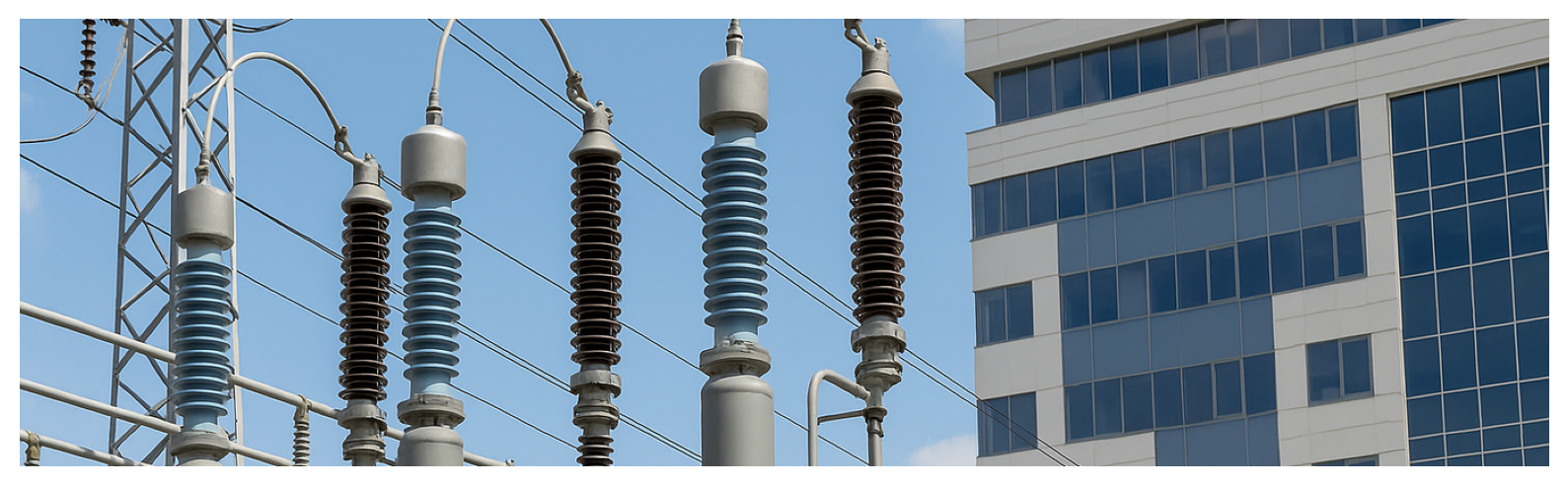

特別高圧は、一般的な高圧や低圧とは異なり、大規模な工場や商業施設向けに供給される電力区分です。特別高圧は、高い電圧で電力を供給するため、専用の設備や管理が必要となります。電力市場の自由化が進む中で、特別高圧の契約や料金体系も多様化しており、企業はコスト削減や電力の安定供給のために適切な契約を結ぶことが重要です。

特別高圧とは?高圧・低圧電力との違いと特徴

特別高圧は、高圧や低圧とは異なる電力区分で、大規模な施設向けに設計されています。この電力区分は、主に大規模な工場や商業施設、オフィスビルなどで利用され、安定した電力供給が求められます。高圧や低圧に比べ、特別高圧はより高い電圧で供給されるため、設備の設置や運用に特定の基準が必要となります。電気料金や契約の仕組みも異なり、適切な管理が不可欠です。

受電設備と設置基準|キュービクルや電気設備の必要条件

特別高圧を利用するには、適切な受電設備の設置が求められます。キュービクルや変電設備などの機器を導入し、安全かつ効率的な電力供給を実現する必要があります。これらの設備には、電圧管理や保護装置の導入が必須であり、定期的な点検・保守も必要です。設置基準を満たさない場合、電力会社との契約が難しくなり、供給の安定性にも影響を及ぼします。

特別高圧のメリット・デメリットと電力市場の動向

特別高圧には、コスト削減や安定した電力供給などのメリットがあります。一方で、設備投資の負担や運用コストの増加といったデメリットも存在します。電力市場の自由化が進む中で、新しい料金プランや供給形態が登場し、特別高圧の活用方法も多様化しています。企業が最適な電力供給を確保するためには、最新の市場動向を把握し、適切な対策を講じることが重要です。

特別高圧の電気料金とコスト削減策

特別高圧を利用する企業にとって、電気料金の適正な管理は重要な課題です。特別高圧の電気料金は、電力会社ごとに異なるプランが存在し、料金メニューの選定や契約の見直しが必要です。企業は、適切な契約方法を選択し、コスト削減のための対策を講じることが求められます。

特別高圧の電気料金は一般的に基本料金と従量料金で構成されており、特にデマンド料金が重要なポイントになります。電力会社ごとに料金プランは異なり、東京電力エナジーパートナーや関西電力などの主要電力会社では、それぞれ異なるメニューが用意されています。企業は、自社の電力使用状況に合わせた最適なプランを選択し、契約の見直しを行うことでコスト削減が可能です。また、ピーク時の電力使用を抑えるピークシフト戦略や、再生可能エネルギーの導入を検討することも有効です。

東京電力エナジーパートナーなど主要電力会社の料金メニュー比較

特別高圧の電気料金は、電力会社ごとに異なるプランが提供されています。東京電力エナジーパートナーをはじめ、関西電力や中部電力なども特別高圧向けの料金メニューを用意しており、企業は自社の電力使用量や契約条件に応じて最適なプランを選ぶことが求められます。基本料金や使用電力量に応じた単価、ピーク時の料金などを比較し、最もコストパフォーマンスの高いプランを選定することが重要です。

特別高圧の電気代計算方法と仕組み|削減のためのポイント

特別高圧の電気料金は、基本料金と従量料金に加え、デマンド料金が設定されることが一般的です。デマンド料金とは、最大需要電力に応じて課金される料金のことで、企業が契約する最大電力を適切に管理することで、コストを抑えることが可能です。電力使用のピークシフトや節電対策を講じることで、無駄な電力消費を削減し、電気代の最適化を図ることができます。

企業のコスト削減対策|契約の見直しや電力自由化の活用

電力自由化により、企業は電力会社を自由に選択できるようになりました。これを活用し、契約内容の見直しや新規契約の検討を行うことで、電気代の削減が期待できます。また、蓄電池や再生可能エネルギーの導入など、エネルギー管理の最適化もコスト削減の重要な要素となります。特別高圧の利用企業は、最新の電力市場の動向を踏まえ、最適なエネルギー戦略を構築する必要があります。

特別高圧の導入と契約のポイント

特別高圧の導入には、設備の準備と契約の適正化が求められます。受電設備の導入には、キュービクルや変圧器の設置が必要であり、安全性や保守の観点からも計画的な導入が求められます。また、電気主任技術者の選任も不可欠であり、定期的な点検や保守を行うことが重要です。

契約を行う際には、電力会社との協議が必要であり、最適な料金プランを選択することでコスト削減が期待できます。また、電力供給の安定性を考慮し、複数の電力会社と比較しながら契約を進めることが推奨されます。停電リスクを抑えるためにバックアップ電源の確保や、災害時の対応計画を整えておくことも重要なポイントです。

特別高圧電力の導入手順と契約方法|事業所向けガイド

特別高圧を導入するには、まず電力会社との契約が必要となります。契約には、受電設備の要件を満たすことや、電力使用計画の提出などが求められます。また、契約容量や電力供給の安定性についても十分に考慮する必要があります。事業所ごとに最適な契約プランを選定し、電力会社と適切な交渉を行うことが重要です。

必要な設備・電気主任技術者の選任と保守点検の重要性

特別高圧の運用には、電気主任技術者の選任が義務付けられています。この技術者は、設備の管理や点検を担当し、安全な運用を維持する役割を果たします。また、定期的な保守点検を実施し、設備の劣化や異常を早期に発見することが求められます。適切な管理を行うことで、安定した電力供給を確保し、運用コストの増加を防ぐことが可能です。

停電や電力供給のトラブル対策|受電設備の管理方法

特別高圧を利用する企業は、停電や電力供給のトラブルに備える必要があります。受電設備の適切な管理やバックアップ電源の確保が重要であり、災害時の対応計画も策定しておくべきです。電力会社との緊急時の連携体制を整え、万が一の事態に備えた対策を講じることが、事業継続の観点からも重要になります。

最新の特別高圧トレンドと政策動向

特別高圧を取り巻く環境は、エネルギー政策や市場の変化によって影響を受けています。現在、政府は電力の安定供給と脱炭素化の推進を目的として、特別高圧に関連する支援策や補助金を設けています。企業向けの補助金や支援金制度を活用することで、設備投資の負担を軽減しつつ、効率的な電力利用が可能になります。

また、再生可能エネルギーの普及に伴い、特別高圧の活用方法も変化しています。バイオマス発電や蓄電池技術の進化により、電力の安定供給とコスト削減が同時に実現できる環境が整いつつあります。市場の変化を見極めながら、最適な電力供給戦略を構築することが企業にとって重要となります。

企業向け補助金・支援金情報|負担軽減策と交付金の活用

特別高圧を利用する企業向けに、政府や自治体が提供する補助金や支援金の活用が可能です。これにより、設備投資や電気料金の負担を軽減することができます。支援制度の最新情報を把握し、自社に適用できる補助金を活用することで、コスト削減を図ることが可能です。

電力供給とバイオマス発電などの新技術|今後の市場予測

電力市場は、再生可能エネルギーの普及に伴い、大きな変革を迎えています。バイオマス発電や蓄電池技術の進化により、特別高圧の利用形態も変化しています。今後の市場動向を見極め、最適な電力供給方法を検討することが企業にとって重要となります。

電気取扱者の資格・講習と安全対策|労働安全衛生法のポイント

特別高圧を扱う電気取扱者には、適切な資格と講習が必要です。労働安全衛生法に基づいた安全対策を講じ、適切な運用管理を行うことで、事故リスクを低減することが求められます。企業は、従業員の安全教育を徹底し、適切な管理体制を構築することが不可欠です。